熊本県 防災ハンドブック 地震災害から身を守る

日本は世界有数の「地震国」です

●日本は、世界の陸地の0.3%にも満たない国土ですが、世界で発生する地震の約10%が日本とその周辺で発生しています。

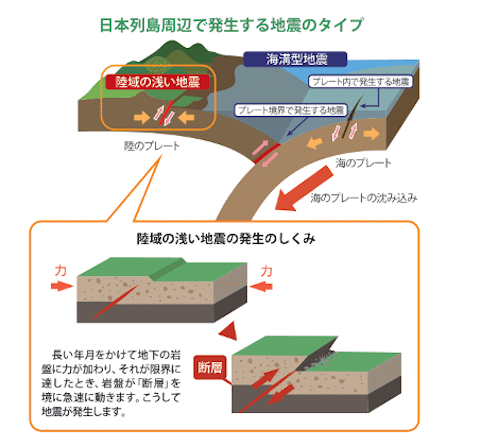

●海溝やトラフのプレート境界やその付近で発生する地震を海溝型地震、陸のプレートの浅い部分で発生する地震を陸域の浅い地震と呼びます、

●地震は突然発生するので、いつ、どこで起こるかを正確に知ることは困難です。

熊本県にも「活断層」があります

(布田川断層帯、日奈久断層帯、人吉盆地南縁断層など)

●これまで日本は何度も地震に襲われ、大きな被害を受けてきました。

●熊本県でも、地震による死者や負傷者が発生しています。

●これまで繰り返し地震を起こし、今後も地震を起こすと考えられている断層を「活断層」といいます。

●この活断層は熊本県にもあり、備えが必要です。

【熊本県の主な地震災害(明治以降)】

1889年(明治22年)7月28日

発生場所:熊本付近

地震規模:M6.3

2016年(平成28年)4月14日、16日

発生場所:熊本地方

地震規模:(4/14)M6.5 (4/16)M7.3

最大震度:(4/14)7 (4/16)7

備えることで危険は減らせます

●家具の固定は、今すぐできる地震対策です。家具が転倒や移動をしないように、 しっかりと固定しておきましょう。

●家の中に閉じ込められないように、家具の向きや配置を工夫しましょう。

●ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。

●火災発生に備えて、消火器を準備しておきましょう。

●耐震診断を受けて、必要な補強をしておきましょう。

●離れ離れになった場合の安否の確認方法を決めておきましょう。

●避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

●防災に関する講演会などに家族で参加しましょう。

「身の安全」を最優先に行動を

●揺れを感じたら、まず丈夫な机やテーブルなどの下に身を隠しましょう。

●揺れがおさまるまでは、あわてて外へ飛び出さず、落ち着いて行動しましょう。

●揺れがおさまったら、あわてずに火の始末をしましょう。

●割れたガラスなどを踏んでけがをしないように、スリッパや靴を履いて移動しましょう。

●カバンや手荷物などで頭を保護し、公園や空き地など落下物の危険のない安全な場所へ避難しましょう。

●徐々にスピードを下げ、ゆっくりと道路の左側に車を止めましょう。

●車を離れるときは、キーをつけたままにして、徒歩で避難しましょう。

●座席に座っているときは、頭を保護して姿勢を低くしましょう。

●立っているときは、転倒しないようにつり革や手すりにしっかりつかまりましょう。

地震発生瞬間は適切な判断が難しい

●地震が発生すると、身体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。家族との話し合いや、防災訓練への参加などで、とるべき行動を想定しておくことが大切です。

最優先で自分の命を守る

●強い揺れで家具類が転倒して下敷きになったり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直撃すると、負傷したり命を落としたりする場合があります。 まわりの様子を見ながら、3つの安全確保行動(まず低く、頭を守り、動かない)を徹底し、自分自身と家族の命を守ることを最優先に考えて行動しましょう。

●ガスに引火して爆発する危険があるので火をつけない。

●火災や爆発の危険があるので、電気のスイッチに触らない。

●電話回線がパンクするので、発災直後に不要不急の電話の使用を控える。

●ケガをする危険があるので、救出活動はひとりではなく複数で行う。

●火災の危険があるので、ブレーカーを上げて通電させない。

●閉じ込められる危険があるので、エレベーターは使わない。

●ケガをする危険があるので、部屋の中を裸足で歩かない。

●緊急車両の通行の妨げになるので、避難に車は使わない。

1.まず自分の身を守る!

地震の大きな揺れは1分以上。テーブルや机の下に身をかくし、頭を保護しましょう。2.すばやく火の始末を!

小さな火が、大きな災害の原因になります。初期消火が肝心です。 やけどをしないよう気をつけましょう。3.戸を開けて、出口を確保!

避難のための出口確保が重要です。2次災害を防ぐために電気・ガス・水道の元栓を閉めて避難しましょう。4.あわてて外に飛び出さない!

周囲の状況を確かめて、落ち着いて行動しましょう。5.屋外では、危険なものから遠ざかる!

ブロック塀が倒れたり、窓ガラスや看板などが落ちてくることもあります。6.山崩れ、がけ崩れ、津波に注意!

災害が発生しそうな地域の人は、すばやく避難しましょう。7.避難は徒歩で持ち物は最小限に!

自動車を使うと、渋滞を引き起こし、消火・救援救護活動の妨げになります。8.自動車は「左」によせて停車!

カーラジオの情報を聴いて行動しましょう。キーはつけたまま、 緊急車両の妨げにならないよう注意しましょう。9.百貨店・劇場などでは係員の指示に従う!

大勢の人が集まる場所での災害は、パニックを引き起こしがち。自分勝手な判断はしないこと。10.デマにまどわされない!

テレビやラジオのほか市町村、消防、警察などからの正しい情報を得るようにしましょう。